Depuis quelques années, aux équinoxes je réunis tout ce que j’ai pu saisir dans l’esprit de mon temps, de la simple bribe de conversation captée à la boulangerie ou chez le buraliste à l’excellent paragraphe d’un livre, en passant par une fumisterie médiatique reprise, voire générée, par un éditorialiste prétentieux, écrivain raté, qui a vite fait d’oublier qu’il n’est qu’un simple salarié. Puis, cet automne, passée l’éclipse de Lune et finissant de nettoyer quelques dossiers, je me suis aperçu que j’avais oublié des textes qui avaient deux ans, et dont certains étaient issus de commentaires que j’avais faits ici et là. Et ici, précisément, cela concernait un texte signé Lilou, paru le 05 octobre 2013 dans Reflets du Temps, intitulé « Est-ce à la littérature d’écrire l’histoire ? », sur lequel j’avais émis quelques courtes remarques puisqu’il me semble que, par définition, et j’en ai brièvement parlé la semaine dernière à propos de Faulkner, l’Histoire est de la littérature, elle n’existe que comme pur produit de la langue, et surtout de l’écriture : avant l’invention de cette dernière, on parle de préhistoire. De ce fait acquis, l’Histoire n’est pas l’ensemble de mouvements, de guerres, de découvertes, ni le destin de peuples, c’est le récit de tout cela. Le récit.

« – Oh ! mes livres !… On ne dit rien dans un livre de ce qu’on voudrait dire. S’exprimer, c’est impossible !… Eh ! oui, je sais parler avec ma plume, tout comme un autre. Mais parler, écrire, quelle pitié ! C’est une misère, quand on y songe, que ces petits signes dont sont formés les syllabes, les mots, les phrases. Que devient l’idée, la belle idée, sous ces méchants hiéroglyphes à la fois communs et bizarres ? Qu’est-ce qu’il en fait, le lecteur, de ma page d’écriture ? Une suite de faux sens, de contresens et de non-sens. Lire, entendre, c’est traduire. Il y a de belles traductions, peut-être. Il n’y en a pas de fidèles. Qu’est-ce que ça me fait qu’ils admirent mes livres, puisque c’est ce qu’ils ont mis dedans qu’ils admirent ? Chaque lecteur substitue ses visions aux nôtres. Nous lui fournissons de quoi frotter son imagination. Il est horrible de donner matière à de pareils exercices. C’est une profession infâme » (Anatole France, « Le Lys rouge », 1894).

On a noirci des pages entières, de toutes choses attrapées au vol, de mots fins, de sentences remarquables ou simplement sonores, durant tous ces longs jours de solitude et de silence, pendant les rêveries au cœur de la foule, au cours de longues heures de vol passées rivé au zinc sur un tabouret haut perché, embrumé de brune bleue, le regard en dérive dans les bulles d’or du demi, les oreilles buvant des musiques toniques, la bouche à vociférer au visage d’un public à peu près scandalisé ce que précisément il fallait écrire. Et tout ça pour ça ? Nous sommes d’accord que ne suffit pas ce grossier trait du baroudeur à l’encre éthylique. Certes nous y trouverons quelques ressources narratives, ce qui pourrait suffire à l’amusement de la galerie, mais nous serons loin encore d’avoir saisi l’être nu, sans l’uniforme du matérialisme et sans le déni historique de l’idéalisme bon ton qui circule depuis plus de deux cents ans comme un vent vif qui voudrait avoir gardé du frais dans ses embruns âgés.

Quant aux lectures, elles permettent de retrouver la respiration de l’Histoire, à condition bien sûr de lire des livres de tous les temps. Qui lirait exclusivement des ouvrages de son temps, y compris ceux signés par des historiens, ne pourrait ni savoir où il vit ni comprendre les conditions présentes de son existence, même disposant d’un large réseau social et faisant des voyages.

Où l’idée est-elle précipitée, dans un coin d’ombre, cachot lexical, pour que son usage écrit soit si flou, l’encre diluée dans les veines des phrases censées les accueillir ?

– Comment écrivez-vous ?

– Tout appréciant la contradiction, m’y lovant avec le confort du plaisir de nuire, j’écris avec les angles aigus ; les forces en présence sont proportionnelles et équilibrées – ainsi de la facilité pour écrire l’analyse, de la difficulté pour écrire l’intuition. L’idée, comme le fait dire Anatole France au personnage Paul Vence, est déjà filtrée par le simple phénomène de son énonciation ou de son écriture. A cela s’ajoute le récepteur de cette énonciation qui à son tour va filtrer le message avec ses propres démodulations. Le décalage varie d’abord selon la fonction du texte. Si la portée de ce décalage est modérée avec les éléments narratifs, ceux du roman ou du récit par exemple, elle peut par contre prendre des proportions considérables avec les éléments informatifs, ceux de l’essai par exemple, ou formels, ceux de la poésie. Et l’intuition ? Aussitôt lancée dans un texte, l’intuition subit des interprétations parfois déroutantes, déviée par des lectures prismatiques, à tel point qu’elle peut se retrouver renversée, lue comme contraire à ce qu’elle énonce. Nous connaissons et vérifions tous l’accélération générale de la transmission de l’information, de la vitesse des transports, sur tous les terrains et dans tous les airs, et malgré ces vitesses qui s’approchent de l’impensable, l’intuition, elle, demeure toujours au-delà de cet impensable, et c’est bien pour nous. Nous reposons dans le nœud des choses, des êtres. Tout étant là parce que je suis là, j’envoie les qualia faire du music-hall, et j’achoppe sur l’évidence de l’intuition qui, si l’on se débarrasse de la notion de vitesse, est aussi spontanée que l’avenir. Il n’existe aucune condition préalable à ce type d’apparition, mais il existe des portes et de fines lames, de belles plumes, des figures douces et sensibles, solidement véritables, des figures de caractère. C’est l’effet d’une masse de temps isolée. Il n’y a rien dans l’intuition qui soit du phénomène.

L’interprétation d’un texte se veut élucidation de son sens, en particulier quand celui-ci n’est pas directement accessible, ce qui représente la plupart des cas concrets de critique dialectique où le jeu rhétorique instaure des figures ironiques, voyez les nombreux styles en la matière, des figures métaphoriques et allégoriques, des antiphrases, des détournements, le tout parfois circulant du début à la fin pour constituer une parabole, un système représentatif, une morale – voyez au contraire une fable passée au filtre de l’interprétation qui demeure néanmoins l’énoncé de faits de l’esprit éprouvés. Les écueils de l’herméneutique sont nombreux. Le contresens par exemple peut être un défaut de lecture, une erreur, un manque, mais il est aussi, dans bien des cas, un manquement, une mauvaise foi, une manipulation, surtout si cette lecture est une réponse, critique de la critique, une tentative de réfutation formulée comme telle. Ces mélectures étant livrées par wagons entiers, il est devenu inutile – et impossible – de les considérer toutes, je veux dire une à une, mais il devient plus facile, pour éclaircir, de les prendre toutes comme un ensemble cohérent, comme l’effet acquis d’un système social, avec toute la force d’inertie à considérer s’il fallait que cet effet soit soudainement arrêté.

Socialement, quelles choses typiques aussi que ces interprétations qui voudraient s’approprier le texte qu’elles examinent – c’est un trait assez petit bourgeois finalement –, plutôt en réduisant la sauce qu’en l’allongeant, avec cette façon de dire que de toutes les façons, ce que veut dire l’auteur du texte, ON le sait bien mieux que lui, souvent d’ailleurs parce qu’ON a, dans son joli curriculum vitae, les titres qui vont bien, expert, spécialiste, maître, docteur, agrégé, certifié et le cul sur la commode, avec tous les tiroirs de toutes les spécialités et de l’encadrement organisé. Le glissement est flagrant ; de l’interprétation ON tente de passer à l’explication, et cela finit en glissade, car cette interprétation qui voudrait s’approprier le texte, le dévorer et le digérer, s’étouffe, c’est la fausse route, et transforme sa régurgitation en questions cumulées, si bien qu’il est avoué indirectement, dans la confusion et la bouillie, qu’ON ne sait pas de quoi le texte parle. Aussi, ce n’est pas une réponse au texte qui est établie, ce sont des enfilades de questions rhapsodiques. Qu’est-ce qui fait qu’un texte n’est pas lu conformément aux intentions premières de son auteur ? Dans « Précisions sur All The King’s Men »(1), Debord le formule ainsi : « Il paraît préférable de se limiter, pour rester au cœur du problème débattu ici – langage et communication – à l’interrogation la plus générale : pourquoi ne sait-on pas lire notre texte ? Il me semble que cette impuissance provient de la tendance à traiter par la spécialisation un texte qui précisément la rejette ». C’est ainsi que dans le retour sur le texte, le lecteur questionne des intentions que l’auteur n’a jamais prétendu avoir ou porter. Quel que soit le degré lexical et syntaxique du lecteur (de l’auditeur), la rencontre avec des phrases à grande structure interne montées sur de nombreuses conjonctions et coordonnées devient facilement un brouillage. Ecrire baroque aujourd’hui permet de dire à-peu-près tout sans faire l’entendre. Mais sans aller jusqu’à ses joyeuses extrémités, un sujet, un verbe et un nombre réduit de compléments laisse beaucoup d’ânes perplexes, et si ceux-ci se prennent à faire un commentaire, nous faisons un beau voyage. La généralisation de l’expertise et de la spécialisation a produit de très compétents ingénieurs, des experts pointus, et pourtant beaucoup d’entre eux sont des idiots finis. Le spécialiste spécifique qu’on appelle l’homme politique n’échappe pas à la règle, et ceux d’entre eux qui sortent du lot usent de leur intelligence et faculté d’adaptation pour entreprendre la chose publique davantage en moyen qu’en fin. Bref, la relation du texte à son commentaire procède de la disjonction, d’autant plus si le lecteur l’attaque sous l’angle de sa propre spécialisation : l’auteur écrit « je pense », le lecteur comprend « je crois » et demande à l’auteur pourquoi il a écrit « je crois ». Parfois il ne lui demande rien mais va répandre à droite et à gauche que l’auteur a écrit « je crois », va même le répéter dans un autre texte où d’autres suiveurs liront « je comprends », mais contre lequel de prudents méthodistes répliqueront qu’il y avait très certainement l’énoncé « je pense » pour origine de cette circulation. Sur ce point, dans ce qu’il reste des universités où l’ont peut encore trouver des facultés de sciences dites humaines, cette circulation grotesque de mélectures volontaires est un exercice d’amphithéâtre et d’éditions étiquetées, l’exercice favori de fonctionnaires qui s’ennuient, occupation également vérifiable mais plus discrète auprès des écoles d’art, des spectacles subventionnés par décret, des galeries d’art. ON se pompe jusqu’à la dernière goutte sur l’ontologie du quiproquo.

Venue dans ce juillet lointain – l’été était lumineux et pluvieux –, l’intuition avait pris chair, comme en témoignent certains religieux dans leur extase monastique, parmi lesquels depuis fort longtemps il y a de nombreux écrivains, consacrés dans la pensée et assis sur une croyance radicale.

En écrivant, j’exécute une fixation ; l’interprétation ne se fait toujours que sur le déjà-là, et succombe évidemment à la distance diachronique, nous sommes faits de notre temps, c’est-à-dire du monde en tant que langage, de l’Histoire qui n’a pas de réalité « matérielle » en dehors du langage : si l’on fait exception des 120 dernières années qui ont vu naître le cinéma, la captation sonore, la cybernétique généralisée, ce qui précède en terme de matériel historique ce sont essentiellement des données linguistiques, accompagnées, dans une bien moindre mesure, de données iconographiques. Il est fréquent que dans les mots déliés vers tous les possibles que produit l’intuition, le lecteur dont l’ensemble des représentations est constitué d’images de captation marchande y voit le reflet d’une espèce de sectarisme. C’est parce que la radicalité, dans le sens strict où nous le prenons à l’instant, à savoir à la fois la lumière des profondeurs et la clarté limpide de l’immédiat, non seulement installe l’individu (l’indivisible) et dément par sa seule réalité illocutoire les ordonnances aliénantes de représentations policées. On a ainsi pu faire dire à Hegel qu’il envisageait la fin de l’Histoire.

C’est le même, pourtant, qui écrivait à F. Creuzer le 30 octobre 1819 : « Je vais avoir cinquante ans, j’ai vécu trente ans dans une époque éternellement agitée, pleine de crainte et d’espoir et j’espérais qu’on pût un jour être quitte de la crainte et de l’espoir : je suis forcé d’admettre que tout continue… »

(1) « Précisions sur All The King’s Men » fut rédigé en vue d’une publication dans la revue Tamesis, éditée par l’Union des étudiants de l’université de Reading. C’était une réponse aux professeurs Bolton et Lucas qui avaient commenté l’article « All The King’s Men » traduit dans cette même revue en mars 1964 par David W. Arnott, spécialiste des langues ouest-africaines ; réponse finalement jamais publiée. Quant au texte All the king’s men , il fut publié initialement dans le n°8 (janvier 1963) de l’Internationale Situationniste.

_________________________

L’Histoire est un objet littéraire (bis)

Partition épistémologique

L’Histoire est un objet littéraire. Le prédicat de cette proposition mérite d’être exploré plus avant, puisqu’il comporte un vocable à la fois très précis et polysémique, accompagné d’un qualificatif qui, autant qu’il précise davantage le vocable, le réduit à une unité formelle. Ici le mot « objet » est entendu dans son sens premier : comme ce qui est pensé ou représenté, en prenant soin de le différencier de l’acte par lequel il est représenté ou pensé. Il s’oppose donc au « sujet », opposition importante à souligner, puisque certains commentaires sur mon texte « L’Histoire est un objet littéraire », ont directement placé le prédicat en lieu et place du sujet. Quant à l’adjectif « littéraire », il n’est pas à prendre comme ce qui ressortit à la littérature mais comme ce qui est le véhicule d’une expression écrite.

Pour le dire donc autrement, l’Histoire est une représentation qui a pour véhicule l’expression écrite. Ainsi formulée, il devient plus évident que l’Histoire n’est nullement un ensemble de faits ou d’événements, mais l’ensemble des représentations liées à ces faits ou événements, fixées par l’expression écrite. Cela implique de prime abord l’idée de distance : dans ses notes sur Baudelaire, Walter Benjamin affirme « Écrire l’histoire veut dire citer l’histoire » (1), et Ivan Jablonka, dans son manifeste pour les sciences sociales : « L’idée selon laquelle les faits parleraient d’eux-mêmes relève de la pensée magique » (2). Hegel, quant à lui, accorde, en allemand, au mot Histoire (Geschichte), dans sa démarche idéaliste, un double sens : « Le mot Geschichte réunit dans notre langue l’aspect objectif et l’aspect subjectif : il signifie aussi bien le récit des événements que les événements eux-mêmes ; il ne s’applique pas moins à ce qui est arrivé (Geschehen) qu’au récit de ce qui est arrivé (Geschichiserzählung) » (3).

Ce qui m’apparaissait primordial était donc de souligner la double distance focale qui surgit dès lors que l’historien livre son travail : attendu que l’historien ne peut ni se dégager de sa propre époque, ni de sa subjectivité, à l’égal de celui qui le lit, attendu que sans cesse des éléments nouveaux viennent compléter les sources dont se servent les historiens (archéologie, paléographie, philologie, &c…) et attendu que depuis la révolution industrielle et la domination capitaliste, la mesure du temps s’est écartée des cycles naturels et événementiels pour devenir celle de la production, de la circulation et de la division du travail, il est rigoureusement impossible de faire de l’Histoire un simple ensemble chronologique et diachronique, mais plutôt de la considérer comme l’épreuve mouvante que subit n’importe quel autre objet littéraire où l’individualité de celui qui a écrit résonne comme une forme de résistance aux tentatives d’objectivation typiques de son temps, laquelle résonance se transforme en écho chez le lecteur qui implique à son tour sa distanciation critique. Cette résistance est au sens strict une prise de position, une disposition éclairée de la subjectivité, puisque l’Histoire « s’exerce toujours en milieu hostile, contre un ennemi qui s’appelle erreur, tromperie, déni, mensonge, secret, oubli, indifférence » écrit encore Ivan Jablonka, confirmant ainsi ce qu’il annonce dès le début de son ouvrage : « Concilier sciences sociales et création littéraire, c’est tenter d’écrire de manière plus libre, plus juste, plus originale, plus réflexive, non pour relâcher la scientificité de la recherche, mais au contraire pour la renforcer », ce avec quoi je ne peux être que d’accord et qui me permet de réfuter l’affirmation d’un commentaire sur mon texte précédent où il est écrit : « Qui dit récit, pour autant, ne dit ni roman, ni produit littéraire. Vous auriez pu dire, par contre que c’est un produit « écrit », d’où le topo sur la Préhistoire, période qui n’écrit pas, etc… ». Mais c’est aussi par ses trouvailles stylistiques et les insertions fictionnelles que l’historien prend la mesure de l’époque et des faits qu’il étudie en les déposant comme pièces à conviction dans le temps synchronique, quitte à utiliser la figure de l’anachronisme, car faire montre de subjectivité et d’invention littéraire dans le travail historique n’est pas incompatible avec l’énonciation de la réalité des faits, bien au contraire, et permet, en retour, au lecteur de procéder à ses propres réflexions, vérifications, rectifications. A cet égard, l’historiographie se doit de prendre en compte comment l’écriture de l’Histoire est proprement modulée par l’espace laissé au champ de captation critique du lecteur (École de Constance) et par différentes forces idéologiques et philosophiques… et même étatiques, celles qui polarisent ou tentent de polariser une dimension qu’elles veulent encore lier à une sorte d’écoulement temporel ou, au contraire, à l’endurcissement de mythes soi-disant fondateurs, passés ou présents, le tout relégué et organisé par un système médiatique qui cultive l’irrationnel sans parcimonie aucune.

En tant qu’objet littéraire, l’Histoire rappelle à ses lecteurs leur présence en qualité d’individus, et cela permet de les replacer dans l’origine même de ce qui s’est réellement passé et de ce qui se passe réellement, c’est-à-dire de les sortir d’une idée rigide dans laquelle ils ont été longtemps enfermés, expulsés de l’Histoire qui est pourtant « l’ensemble fonctionnel des sujets individuels réels » (4). Le phénomène du révisionnisme n’est certes pas nouveau – je ne pense pas ici aux délires négationnistes concernant la Shoah –, il est souvent attaché au principe de justification, tout à la fois dans les régimes ouvertement autoritaires (les photos truquées par le régime stalinien) et les régimes dits démocratiques où les événements sont davantage fabriqués que dissimulés, présentés dans des systèmes d’emballage spécialement conçus pour l’avancée de la domination marchande et technique. Ce qui fonde le temps historique, fondamentalement, c’est que depuis longtemps, le Pouvoir a réussi à dérober à peu près tout ce qui concerne le récit simple du passage du temps, pour placer, dans un temps faussement irréversible, le récit des dynasties qui se succèdent, des combats qu’elles mènent, des victoires qu’elles remportent, bref le récit des maîtres que rappelle la phrase de Matthias Corvin mise en exergue du présent texte, rapportée par Baltasar Gracián (5) et dont aujourd’hui le modi loquendi a pris le nom de spectacle, les bons Écrivains en moins.

« La naissance du pouvoir politique, qui paraît être en relation avec les dernières grandes révolutions de la technique, comme la fonte du fer, au seuil d’une période qui ne connaîtra plus de bouleversements en profondeur jusqu’à l’apparition de l’industrie, est aussi le moment qui commence à dissoudre les liens de la consanguinité. Dès lors la succession des générations sort de la sphère du pur cyclique naturel pour devenir événement orienté, succession de pouvoirs. Le temps irréversible est le temps de celui qui règne ; et les dynasties sont sa première mesure. L’écriture est son arme. Dans l’écriture, le langage atteint sa pleine réalité indépendante de médiation entre les consciences. Mais cette indépendance est identique à l’indépendance générale du pouvoir séparé, comme médiation qui constitue la société. Avec l’écriture apparaît une conscience qui n’est plus portée et transmise dans la relation immédiate des vivants : une mémoire impersonnelle, qui est celle de l’administration de la société. « Les écrits sont les pensées de l’Etat ; les archives de sa mémoire » (Novalis) (6).

Partition dialectique

Ce premier récit du temps irréversible a donc connu sa fin par la force centrifuge sans cesse plus puissante de la classe bourgeoise qui, de révolutions en révolutions, a fini par installer le travail comme modulateur des conditions historiques, sous la forme principale de la production économique, laquelle a fragmenté les strates jusque-là figées des temps modernes et traditionnels en transformant tout et tout le temps grâce à la marchandise et sa circulation. Cette « permanence en mouvement » implique qu’au temps jadis événementiel (les cycles dynastiques et leurs conquêtes) ou naturel (la production agraire, par exemple, était tributaire des saisons) se substitue le temps, particulier, celui de l’économie politique avec laquelle, il – le temps – va devenir lui-même, en tant que temps de production, une marchandise avec, pour corollaire, l’unification de l’espace. C’est donc à cette époque que l’historiographie va naître, puisque qui dit révolution dit disjonction, et la disjonction mène à un point central qu’est le processus littéraire. Je ne m’attarde pas sur l’aberrant positivisme. Ce qui a été essentiel pour récupérer le matériel historique mis à nu par la suprématie enfin acquise de la bourgeoisie, cela a d’abord été la première intuition des Lumières, y compris Rousseau, puis les tentatives de Hegel, critiquées par Feuerbach, et enfin le matérialisme historique de Marx et Engels. Certains, dans la même période, continueront à faire de « l’histoire nationale » ou « romantique », mais après ces passades, il sera admis que l’Histoire, comme objet littéraire, devra se débrouiller (éviter d’être brouillée) avec l’économie politique et l’immanence du marché qui se mondialise à une vitesse folle, ce qui conduira, malgré tout, à L’École des Annales dans les années 1930, où l’étude historique tente de s’appuyer sur des cordes interdisciplinaires, davantage pour élargir la nature de son récit que sa fonction : la source historique, le document, le témoignage deviennent les moyens de la narration, alors qu’ils étaient jusque-là surtout considérés comme ses objets. En un sens, raconter l’Histoire c’est l’inventer, c’est renverser le rôle informatif des sources en saisissant ce qu’elles n’indiquent pas (voyez le travail de Georges Duby sur l’époque médiévale) et en les complétant avec des éléments issus des autres disciplines. En particulier sur ce qui marque profondément notre époque, à savoir les représentations, puisque depuis le constat irréfutable de la séparation achevée, il nous faut bien écrire par quoi elle a commencé – d’où un retour à la fois enjoué et perplexe au platonisme – narrer son périple et imaginer ses différents supports au cours des époques, le Moyen Âge demeurant son siège le plus intriguant, pour enfin tenter, aujourd’hui, de savoir où est passé l’homme, pourquoi et comment la notion de Néant a-t-elle surgi aussi soudainement au XXe siècle comme hypostase paradoxale. Il est entendu que la vérité, en tant qu’idée, ne sera jamais incluse dans l’objet scientifique, et il est hors de question, maintenant, pour un historien de prétendre la saisir, la connaître et la transmettre, ce qui malheureusement reste une défaillance notoire de l’enseignement, les professeurs d’histoire, rarement historiens, étant colporteurs d’une désastreuse confusion entre vérité et réalité. Il en est de même pour les professeurs de philosophie, dont très peu sont philosophes.

L’incroyable mais pourtant réelle domination des représentations, qui a arraché l’homme à son vécu propre, l’ayant expédié dans la survie, n’est pas la fin de l’Histoire, comme on a pu le comprendre en lisant mal Hegel à propos d’une réalisation plutôt que d’une fin, la réalisation du droit comme matérialisation de la raison. Empiriquement, la solution finale de Hitler ou la bombe atomique démentent cette fin, si l’on la considère simplement comme un arrêt. Pour le reste, l’évacuation du temps vécu, individuellement, la dématérialisation généralisée grâce aux dispositifs cybernétiques, le potentiel nucléaire, nous indiquent que l’Histoire est accomplie depuis qu’il est techniquement possible de la faire disparaître, surtout si l’on s’accorde à dire qu’elle est apparue à un moment donné, même si mal précisé : tout objet qui apparaît est susceptible de disparaître.

Il est temps d’écrire, cerné par une progression technologique – je réfute la notion de progrès technique pour ce qui suit – définalisée et toute gluante de raison instrumentale, ce qui n’est que le commencement d’une époque, de l’écrire grâce à l’éclaircie qui illumine le passé, cette Histoire tellement prévisible quand on veut bien lire, par exemple, les parfaites prolepses encrées de Machiavel ou de Mirabeau, qui démentent la possibilité du chaos partout ventilée, aujourd’hui, dans les conduits médiatiques, politiques, diplomatiques. L’hostilité n’est jamais constante, car en chaque individu est la demeure commune de l’objectivité et de la subjectivité, qui lui permettent de se jouer de tout impératif simplement représenté, même si réel, car il lui reste la possibilité de reconstituer l’esprit du monde et de se séparer de la séparation, de retrouver l’encre de la vie, son sens historique qui n’est pas une direction, et de recouvrer l’être-là qui hurle sa mondanité qu’il croyait être le fruit d’une quelconque production, et non sa métaphysique. Je déteste cette question : « Que faites-vous dans la vie ? », qui implicitement me demande quelle est ma place dans la chaîne de production (à savoir : quel est votre travail ?), alors que précisément mon éventuelle place dans la chaîne de production est strictement en dehors de la vie. C’est aussi là le risque de perdre l’Histoire si nous ne pouvons plus échapper à ce temps faussement irréversible et pseudo-cyclique ; mais sans reculer, non, en avançant avec les mots et les actes que nous pourrons – ou d’autres –, plus tard, écrire en toute connaissance de cause, même si les effets immédiats que nous provoquerons n’auront que la forme d’une préface d’un récit qu’il faudra laisser aux suivants le soin d’inventer, puisqu’ils sauront que l’Histoire est une invention, vécue ou écrite, une parole donnée.

« Dans les phases où l’esprit du monde, la totalité, s’assombrit, même des hommes particulièrement doués ne peuvent devenir ce qu’ils sont ; aux périodes favorables, comme pendant et juste après la Révolution Française, des hommes moyens furent portés bien au-dessus d’eux-mêmes. Et même, à la chute individuelle de l’individu qui est en concordance avec l’esprit du monde, précisément parce qu’il devance son temps, s’associe parfois la conscience que ce ne fut pas en vain » (7).

(1) Walter Benjamin, « Baudelaire », La Fabrique Éditions, Paris, 2013

(2) Ivan Jablonka, « L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales », Collection La Librairie du XXIe siècle, Le Seuil, Paris, 2014

(3) Friedrich Hegel, « Leçons sur la philosophie de l’histoire », Introduction.

(4) Theodor W. Adorno, « Dialectique négative. Critique de la politique », Payot, Paris, 1978

(5) Baltasar Gracián, « L’homme de cour », Damien Beugnié, Paris, 1702

(6) Guy Debord, « La société du spectacle », Buchet-Chastel, Paris, 1967

(7) op. cit. Theodor W. Adorno

____________________

« L’Histoire est un objet littéraire » & « L’histoire est un objet littéraire (bis) » ont été respectivement publiés le 10 et le 24 octobre 2015 par Reflets du Temps

« L’aube hivernale verdit à la fenêtre,

et je ne me souviens pas

de ce que j’ai crié… »

Vladimir Nabokov, « Le mot »

le vent avait pris le chemin du corridor emportant avec lui quelques flocons de neige et prenait ensuite la direction des étages bondissant par les escaliers tournoyant sur chaque palier pour se répandre dans toutes les pièces sifflant sous les portes vrombissant dans les conduits des cheminées s’immisçant dans toutes les fissures les interstices les trous les creux les brèches les fentes qu’il pouvait emprunter pour secouer l’ensemble de la bâtisse la gaver de froid la pétrifier l’endormir peu à peu dans cette nuit parfaitement glaciale

On ne trouvait pas les rêves ; on était jeté dans l’abysse du sommeil pour en être trop vite extirpé par un bruit plus fort que les autres, un craquement, un courant d’air plus violent ; les rêves ne pouvaient pas nous happer. Sous les couvertures, la température des corps entretenue par l’étuve textile permettait de se sentir en situation confortable, mais la tempête qui faisait rage animait tout ce qui aurait dû être au repos et silencieux. Parfois, une flamme renaissait de la braise, sous l’effet d’une bourrasque, lançant sur les murs une lueur orangée qui découpait le mobilier en ombres mouvantes, puis finissait par disparaître jusqu’au prochain renfort d’air ou à la faveur du déplacement d’un caillou de charbon. Puis tout s’arrêta. Net. Plus un bruit. Le silence cotonneux d’une averse de neige se vautra sur le monde. Cette saison est détestable, pensa Stella Nova en attrapant un gros oreiller pour le caler entre ses cuisses bouillantes. Elle pensa à l’été, à ses lumières, à ce crépuscule pétillant, cette écume de nuit avant la vague noire et le velours stellaire, quand s’endorment des têtes encore toutes chaudes du soleil d’été qui s’en va au plus tard du soir.

l’été se font entendre les derniers échos des cris d’enfants répondant à leurs parents qui clament le couvre-feu par les fenêtres et les jardins. Certains restent accrochés dans les clôtures, d’autres remontent par les champs situés par derrière le haut du bourg – ils étaient plus bas, sur les bords de la rivière à patienter après la perche, en compagnie des vaches qui viennent s’abreuver. Démonter les lignes, rassembler les cannes, des nuages de moustiques les accompagnent jusqu’à la route, ils suivent le talus. Derrière eux, à l’horizon, des lambeaux de nuages s’enflamment ; comme tous les jours c’est la fin d’un monde. C’est le petit qui a les poissons, il est fier, il a un sourire qui lui découpe en croissant le bas du visage, ses dents scintillent dans le soir. Le lendemain, on prépare le pain de perche. Le petit est allé chercher les œufs chez madame Gisèle, une très vieille dame avec de la moustache, qui porte la même blouse tous les jours de l’année, qui vit seule depuis un temps bien supérieur à leur âge. Elle aussi est le souvenir d’un monde disparu, un souvenir qui parle,

Stella Nova n’aimait pas l’hiver, pour sûr. Au cœur de l’hiver, la douleur des gerçures, les flocons brûlants dans les rafales ciselées, et rien que la solitude du chagrin. « – J’ai mes livres. Je ne bouge plus jusqu’au printemps, je reste cloîtrée. J’ai mes livres ». Janvier. Elle avait ses livres, ses clopes, et son soda. Elle avait repris les rênes de l’Imaginaire, et se livrait aux livres. Ça peut être dangereux, on ne peut pas manger que cela. Par ailleurs, elle sentait venir. Ecrire. Jusqu’à présent, n’ayant aucune confiance en elle et dans son éventuel talent pour l’écriture, elle avait renoncé à produire des textes. Ce qui se tramait maintenant était d’une puissance nouvelle : le passage à l’acte était imminent. Elle avait failli s’y mettre trois ans auparavant, à cause d’une anecdote qu’elle voulait narrer, quand William Xenos venu chez elle récupérer une toile de Matthieu Eleuteri s’était soudainement évanoui. Inquiète les tout premiers instants, elle avait trouvé l’incident plutôt drôle. Elle avait attendu dix minutes avant qu’il reprît connaissance : l’hypoglycémie de Xenos n’était pas grave, ça lui arrivait souvent, il tombait dans les vapes ; mais là, en plus, dans sa chute, il s’était assommé sur l’angle d’une table basse art déco. Quelques jours après cet épisode, alors qu’elle était assise à son bureau, lisant une revue d’architecture intérieure, elle y repensa avec précision, manqua de tout coucher sur le papier dans le détail : elle ne réussit pas à franchir le pas, la page restait désespérément blanche. Elle n’arriva même pas à ôter le capuchon du stylo qu’elle mâchonnait nerveusement en regardant les flocons se coller à la fenêtre et fondre doucement en glissant sur le verre. Elle se vengea alors sur les mots croisés d’un hebdomadaire féminin qu’elle termina en moins d’une demi-heure. A la fin de l’hiver, Stella Nova se prit à écrire, non sans douleur, et c’était certainement, au-delà d’un très ancien désir qui l’habitait avec constance mais sans jamais s’exprimer, l’issue d’un long chemin dont, quelques mois auparavant, lui avait été révélée toute la perspective, celle de la vie, de toutes ces années passées et dépassées comme autant de souvenirs à la fois solides et liquides qui devaient, par une force irrésistible, s’habiller de mots écrits, courant comme des fous, déliés sous ses doigts agités d’une danse nouvelle sur le clavier, des cliquetis dans la nuit. Je ne savais pas encore la nature de l’expérience qu’elle avait à me révéler. On allait en parler, m’avait-elle assuré, œil dans l’œil et nos oreilles à la bouche. Une lecture aussi l’avait troublée et c’était une nouvelle façon d’émarger au petit matin un registre d’hôtel, mais vous l’auriez trouvée au page avec un livre pour seul amant, mangé cru jusqu’à l’aube naissante. Nous avons bien des fois partagé des insomnies. Des livres aussi. Sa façon de lire, de tenir l’objet et de tourner la page, c’est un véritable enchantement. Lire Joyce en murmures, à peine vêtue, avec juste un peu d’encre. Alors évidemment l’imaginant en train de décoder sa propre expérience au travers des « Fragments d’un discours amoureux », je me disais que ses gestes ou ses expressions devaient être encore plus incroyables et sensuels, quand elle passait d’une page à l’autre, quand elle fronçait le sourcil sur une phrase bien tombée. Ses gestes de lecture, sa façon de sortir les mots du livre, ils entrent par ses yeux, ressortent par sa bouche dans une musique délicate. Ses lèvres en pulpe s’animent. J’ai pu profiter d’un tel ravissement dès la première fois que je l’ai rencontrée, elle avait un livre dans son sac à main, elle m’avait lu un paragraphe. C’était l’hiver, oui. Moins de zéro. Dans ce café où Sartre buvafumait en semaine, fumabuvait le week-end. Le Liberté.

J’ai toujours associé l’hiver à des rencontres. À de beaux visages inconnus barrés d’une écharpe. Comme cette splendide créature au carrefour de l’Odéon. Je montais la rue, elle descendait par le trottoir d’en face du coté de chez Monnier, avec de petits sautillements malgré les plaques de glace qui risquaient de la faire chuter, j’étais emmitouflé dans mon col et tenais fermement mon chapeau, un air froid froid cinglant dévalait la rue. Je me redressai, tout étonné de voir cette gazelle en janvier, puis je m’arrêtai tout net pour l’admirer. Elle avait dû sentir mon regard. Elle ralentit, puis s’arrêta elle aussi. L’un en face de l’autre, séparés par la chaussée, nous nous contemplâmes de très longues secondes. Ses yeux verts scintillaient au-dessus de la laine rouge de son cache-col. Nous tremblions de froid.

Nous restâmes ensemble, au chaud, durant de belles et longues années, jusqu’aux premiers jours du dernier printemps de sa vie. Elle s’appelait Bianca, évidemment, belle comme la neige qui commença à tomber au moment même où nous nous rejoignîmes au milieu de la rue sous les rafales de vent cinglantes et gelées qui fouettaient nos cils. Pourtant l’hiver cette année-là ne ressemblait pas à l’hiver, et rien ne semblait vouloir arriver, même le silence se tenait à l’écart dans lui-même, de l’aube à la nuit tombante. Le mutisme étoilé du ciel était un manteau sur la terre, à peine les bêtes parlaient dans la nuit. Cette mélancolie des ténèbres, la suspension de toute chose, le désordre figé, la tristesse de l’absence, la figure qui s’évanouit, tout paraissait suivre le principe du vide, l’appel du néant. Et puis le ciel avait pris un filtre blanc cassé, annonçant les flocons. Bianca m’avait tiré par la main et emmené chez elle. Trente-deux années de musique en résidence et des langueurs hivernales en compagnie d’un ange, pour obtenir un morceau d’éternité, sorti des ténèbres sous forme de neige, la simplicité pure et singulière de l’Amour.

L’éternité c’est sans temps, le rêve, mieux que cent ans de solitude. Quoi ? l’éternité. Les premiers hommes dans la Lune, que d’aucuns ont pris pour un chapitre de l’histoire comique des États et Empires de la Lune et du Soleil, d’autres pour la réalisation des recherches par la lumière naturelle, n’ont finalement prolongé que le voyage en Orient des hommes illustres et, durant la vingt-cinquième heure qui a suivi les mille et une nuits, ont pensé à la condition humaine et auraient voulu, durant les nuits d’octobre et les chasses de novembre, vivre les japoneries d’automne, ou, sous la lumière d’août, découvrir les palmiers sauvages et les feuilles d’herbe au-dessous du volcan, le lys dans la vallée, le blé en herbe, le dahlia noir au cœur des ténèbres, les fleurs du mal. L’été finit sous les tilleuls dans les beaux quartiers.

Mais le meilleur des mondes ne se trouve jamais nulle part, même écrit sur la porte, même si un coup de dés jamais n’abolira le hasard ; que ce soient le monde du silence, le rivage des Syrtes, l’île au trésor, la montagne magique, le jardin des plantes, le bleu du ciel, espèces d’espaces… Nous en pressentons l’existence avec un pas vers la mer, en attendant Godot sous de tristes tropiques, nous en ramassons les particules élémentaires dans le désert des Tartares ou lors d’un voyage au bout de la nuit. C’est beau une ville la nuit, c’est comme la promesse de l’aube… Le roi dort dans les caves du Vatican depuis 1793. Le meilleur des mondes, nous en trouvons quelques traces dans le travail et l’usure, dans le fond du problème, tant la beauté tôt vouée à se défaire déchire la chair et le sang, nous en recueillons les échos dans de nombreux documents : dans le journal d’un fou écrit peu de temps après la métamorphose des dieux, 1984, inspiré par la muse du département et avant le grand sommeil qui contamina l’être et le néant ; évidemment dans les entretiens sur la pluralité des mondes et les carnets du sous-sol, lesquels ont confirmé l’existence des vrayes et des fausses idées contre ce qu’enseigne l’auteur de la recherche de la vérité à propos de la société du spectacle ; dans les annales où, tacite, la gloire de l’Empire est exprimée par le silence et la joie, nous rappelant que la puissance des ténèbres se loge souvent derrière la baignoire, poussière du temps, à condition, bien entendu, qu’il n’y ait pas un cheval dans la salle de bains ; dans la Loi aussi, simplement, écrite par les grandes familles en mal d’amour pour que l’ordre du contrat social remplace les feux de la colère, l’état sauvage et les carnets du bon dieu ; et dans les confessions de l’âme enchantée, les chroniques martiennes.

Le meilleur des mondes est comme le petit matin ou le bel été, c’est comme être à l’ombre des jeunes filles en fleurs ou sur l’herbe rouge, ou si vous préférez comme un portrait de groupe avec dame, bref c’est avoir la vie devant soi comme un drôle de jeu. Cet idéal nous guide tous vers les clefs de la mort mais par les grands chemins, nous incite à bourlinguer sur la route comme Don Quichotte, à oser les paradis artificiels où les dames galantes nous invitent à la promenade au phare, rue de la sardine, jusqu’à en oublier le nom de la rose. Nous sommes avides de cette liberté, une vie, l’insoutenable légèreté de l’être et puis nous rencontrons l’amour monstre : c’est soit une saison en enfer, soit la bohème galante, guerre et paix, mais ce sont toujours les mots qui l’emportent sur l’écume des jours et la nuit des temps, avec leurs histoires extraordinaires, contes de la folie ordinaire. L’amour est la divine comédie, le festin nu de l’éducation sentimentale, l’interprétation des rêves ; amants et fils en connaissent un rayon sur les liaisons dangereuses avec les belles endormies faisant miroiter non seulement de grandes espérances pour des vies minuscules perdues dans le labyrinthe de la solitude mais aussi l’éclat fatal qu’ont les bijoux indiscrets pour le joueur de triangle. « Oh… » Le sentiment tragique de la vie nous mène parfois à la confusion des sentiments – la liberté ou l’amour – mais il reste l’apanage de l’homme révolté, obligé à la conjuration des imbéciles, dont le métier de vivre et le gai savoir sont sans cesse attaqués à rebours par les racines du mal, le joueur d’échecs et mon chien stupide, plus rarement par le loup des steppes.

Les mots et les choses encombrent le monde de l’homme mais ne sont pas encore des illusions perdues sur les cimes du désespoir. L’espoir, loin de la foule déchaînée – les figurants de la mort et les voleurs de beauté – et de la fausseté des vertus humaines, est poussé par les voix intérieures, les contemplations, sur la voie royale, ravivé parfois par la lettre d’une inconnue, belle du seigneur, qui est la douceur de vivre, dont les paroles transparentes et le bestiaire sentimental ne sont que les choses de la vie. Le reste est silence.

« Aujourd’hui, ce qui demeure d’aventuriers avance masqué, caché. Y compris dans la lumière universelle du Spectacle où leur présence ne peut se déceler que selon le principe de la lettre volée d’Edgar Poe. Point ne leur est besoin de vagabonder à travers l’espace puisque résister et subvertir n’exige plus qu’une clandestinité active où déserter revient à ne manquer de rien »

Cécile Guilbert, Sans entraves et sans temps morts II

Je pense à celui qui est lié à l’eau glacée, comme un seul animal, et qui voit partout en images et dans la rue qu’il est loin d’être le seul – mais ne pas pleurer dans la ville où il est enfermé. Il se sent périssable avec beaucoup d’enthousiasme, de joie. Il constate cet écart monstrueux entre les étoiles et son visage, soupirant, il se voudrait paisible avec plaisir. Sa bouche est plus digne que ses yeux où la fin de l’espoir brille mate depuis qu’il a cessé de s’abreuver avec d’autres se rassemblant pour ingurgiter des boissons froides, de la bière tiède, attablés sur un trottoir sale, occupés à soûler leurs ombres.

J’ai été de ceux-là, noyé dans l’écume bleue, mais aujourd’hui cette nuit ce matin ce soir et maintenant je me nourris d’encre et de papier assemblés sous forme de livres pour retrouver une autre version de la fièvre et le cœur battant que d’aucuns regrettaient d’avoir perdus, comme expliqué au tout début de « La glace sans tain ». Voici en ce moment doux ce que j’absorbe – j’ai même constaté dans le rétroviseur de l’été indien, quand les jours nés meurent plus tôt, que les bouquins s’alignent davantage –, voici les volumes de maîtres dispersés, lorsqu’ils sont au repos, sur le bois, le velours, le cuir, même par terre. C’est plein de monde chez moi, ils sont bavards s’ils s’ouvrent sous la lumière et si je prends la précaution de chausser les binocles x2. Je ne peux pas tout noter, je suis débordé, ou je n’ai pas ce qu’il faut à cet instant T du big bang pour faire une copie de l’énergie E ; mais j’ai un carnet aux aguets et un crayon bien taillé aux toilettes – ce qui révolterait Miller qui préférait les bois pour lire. Mais en ces temps à chier, on pourrait nous rappeler à l’ordre si nous nous entêtons à confectionner nos plaisirs littéraires et nos connaissances livresques dans les cabinets, les autorités informant la population que des terroristes y sont régulièrement trouvés à lire et apprendre un livre par cœur, infâmes lecteurs capables de toucher leurs cibles. Des décisions en découlent, complexes, pouvant contenir la réponse plus tard. Et il ne s’agit pas toujours du livre qu’on croit. Et lire ailleurs, dehors, dans la forêt comme Henry, ne présage rien de fondamentalement moins obscur ; lire c’est de toute façon dangereux, surtout le roman, comme nous l’apprenons avec stupeur et amusement sous la plume cassée de Philippe-Louis Gérard. Mais Moïse lui-même n’en a-t-il pas eu une certaine connaissance ? Changer son image ? Pour lire chaque buisson où la voix n’est pas stockée après effondrement de l’image visuelle. Gérard, porte-parole énergétique pour la prévention contre la passion dangereuse qu’est la lecture : « Les égarements de la raison », c’est écrit en 1774, déclament des accusations portées contre l’immoralité dans la critique de la connaissance religieuse dont les meilleurs véhicules sont les ouvrages de belle fiction, esprits de l’anti-matière et du nouveau style, livres encourageant le divorce entre le lecteur et la Vérité par la vicieuse manipulation qu’exerce sur lui l’Imagination, amante vorace. Mauvaise réalité ! Fantaisie !

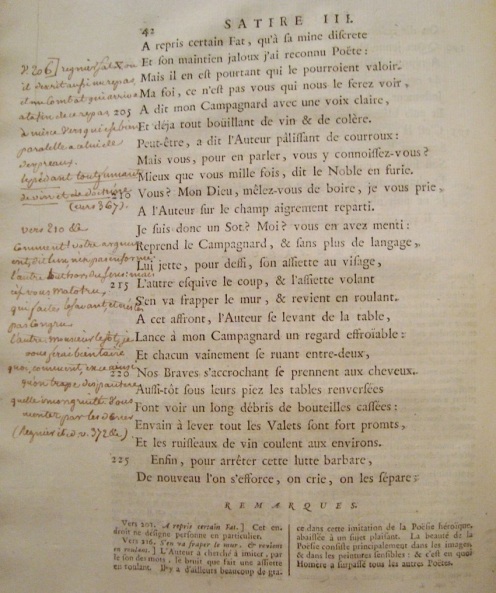

Brochures, livres encyclopédiques, bibliographies, références et index : comme j’écris autant que je lis, je me dois de fabriquer des ponts dans la nuit pour franchir les fleuves du temps, éviter les remous forts de l’Histoire qui jettent sur la berge du présent des débris d’événements illisibles, pires que les notes marginales laissées par un autre lecteur, il y a presque trois cents ans, que l’on peine à lire sur le papier jauni par tant d’hivers humides et automnes secs successifs. La construction de ces ponts est une science qui m’a donné une raison de créer une esthétique et de l’accepter comme outil. Je pense à rebours que la forme immatérielle et la beauté de ma langue sont la beauté de ma tribu.

Je lis surtout le soir très tard, j’écris la nuit et au matin. L’écriture est l’enclos des rêves. Quand je relis cet approvisionnement en matériel, toutes les études que je commence sur Grand papier du monde me confirment le besoin de lire et d’écrire. Je suis un poète sur le feu, bien sûr, je sais que sue en moi cette subversion joyeuse de l’effort d’encre, pousse la beauté du chaos. L’art est très simple. Comme autant de mots pour peindre une fiction réelle, des beaux mots, des poèmes, des bâtiments de prose à étages pouvant survivre à l’assaut des agents corrosifs diffusés par des entités policières chargées de rétablir l’ordre. Donc, beaucoup de patiences étudiées, conférences oniriques et littéraires, des expériences à la fin de la plume, je ne puis m’échapper de ce flux mixte de mots et d’images qui circulent en permanence sous mes cheveux, système de tension générale, mais que je préfère de loin au labyrinthe de la société dite moderne, si trompeuse à servir l’ennemi qui reste la cible diffuse de mon opposition farouche, dans la rue comme à la campagne ; je préfère les voix de la texture de la viande, le goût de vivre.

« Nous ne pouvons aujourd’hui que nous moquer », écrit Balzac.

Un livre, un texte, c’est une version de réconciliation qu’amène toujours maintenu un résultat négatif, et puissant, récupérant souvent dans l’avant-garde et la pression torsadée les nouvelles conditions historiques – le changement est le changement. Très peu d’entre moi (je n’ai jamais compté combien nous sommes au total derrière mes yeux) ont discuté du développement de ces étranges paroles plutôt délicates, ne pouvant pas lire dans le temps, mais y écrire, pour détruire l’ensemble de l’étage des pensées du bâtiment de la logique, aidés en cela par la résistance accrue des poètes sous la langue de la question, grands critiques de l’esthétique et de la politique, remettant en question la capacité de vivre de nos contemporains. Lire et écrire, c’est contempler les rides sur l’onde d’un lac, tentative radicale de la métaphysique. Lire, c’est diffracter la faible lumière qui passe par les portes ouvertes pour l’acquisition de la conscience. Mais est-ce suffisant ? C’est en contradiction avec la poursuite de notre époque.

Mais les mots et l’armée de l’absence sont chacune les mains de l’autorité de la bouche : la rébellion permanente, la fonction critique. Le fonctionnement de la langue individuelle, par opposition au Bureau d’information de la langue administrative, est la proposition du vivant dans une image, immédiatement, nécessairement comme un postillon de langue et lèvres qui s’articulent dans la même consistance. Musique générale, dans toutes les dimensions. La vie, par opposition au salut, peut être éventuellement mesurée comme une pierre précieuse. Mais attention, il n’y a ni sanctuaire (Wittgenstein a été clair sur ce point) ni virginité du verbe ; la langue condamnant l’abus de langage comme critique. Mais tout s’emploie avec les mots, et selon les types de chemin, le nombre de pistes, les ragots médiatiques, les paraphrases, il est de toute première urgence de savoir comment se disent les mots d’adieu terminant la liaison ou indiquant une frontière. La diversité lexicale, la langue, le style et la région, partageant la prière de l’éternel retour.

« – Oh ! mes livres !… On ne dit rien dans un livre de ce qu’on voudrait dire. S’exprimer, c’est impossible !… Eh ! oui, je sais parler avec ma plume, tout comme un autre. Mais parler, écrire, quelle pitié ! C’est une misère, quand on y songe, que ces petits signes dont sont formés les syllabes, les mots, les phrases. Que devient l’idée, la belle idée, sous ces méchants hiéroglyphes à la fois communs et bizarres ? Lire la suite…

Le titre. Il me tombe sur la tête ou je marche dessus, et je l’ai, je le prends, il fonctionne, il me plaît. Si je le cherche, je finis par m’approprier une annonce qui s’use très vite et termine en rebut dans le tiroir des phrases orphelines. Pourtant, en préparant le texte de vingt-cinq années d’aventures en contrée d’écriture, celles dont on revient avec deux diligences, la seconde n’étant que patache, grosse malle pleine de papier, je pensais en avoir trouver le titre.

Lire la suite…

la terreur est une routine historique

elle habite l’esprit des plus faibles

elle est l’arme privilégiée de l’économie

de l’obscurantisme ou de l’Etat

elle emplit les têtes vides des uns

avec le sang frais des autres

__________________________________

« VEUILLEZ ÉCOUTER TOUT D’ABORD

QUELQUES MESSAGES PERSONNELS. »

__________________________________

« Il y avait aussi, dans les matins calmes, tous les oiseaux de l’aube, et la fraîcheur parfaite de l’air, et cette nuance éclatante de vert tendre qui venait sur les arbres, à la lumière frisante du soleil levant, face à eux. »

.

.

.

Isou avait tenté le tout du son, comme Tzara avait tout tenté pour ne rien faire, Breton ayant quant à lui rêvé en vain qu’il n’était pas ce bourgeois qui s’ennuyait la nuit. Lire la suite…

Lettre à un député.

Monsieur,

Il est une grande ville dans le monde pour ceux qui ont quelque chose en commun à déconstruire puis à fabriquer de leurs mains en colère, une si grande ville qui est, finalement, le monde entier, comme un ensemble de circuits sortis de la tête de cybernéticiens à vos ordres, le monde que vous avez abîmé avec la complicité de vos frères de la finance, le monde que vous ne comprenez plus du tout, tellement occupé que vous êtes à gérer vos sombres catastrophes, le monde total, donc, qui est à notre merci. A partir de Maintenant. Vous êtes suspendu au bord du précipice, votre avenir est une chute. Je ne vous serre pas la main. Adieu. Lire la suite…

Beatæ memoriæ Stepk

PRÉAMBULE

L’âge aidant, avec l’expérience assise sur le dos du temps cavalant, grâce à l’observation rapprochée ou distante, par l’étude de l’Histoire & la lecture de notes que les grands créateurs nous ont laissées, je dois admettre que toutes les foutaises entendues, les pseudo projets d’imbrication abstraite plus que d’implication concrète, & surtout les disharmonies parfaites prises pour le Beau, les croûtes infectes pour géniales, les textes niais pour magnifiques, bref toutes ces mixtures improbables fabriquées par quelques-uns de mes contemporains, ont produit paradoxalement la matière riche, telle une fumure, pour formuler quelques remarques utiles au largage de lourdingues certitudes, à l’abandon de postures apprises & finalement si inconfortables quand on vise, avant que le néant nous happe, la réalisation de la philosophie & la jouissance de la vie. Lire la suite…

Avant la Révolution, il y avait en France six académies, toutes sises à Paris : l’Académie française, fondée par Richelieu en 1635 ; l’Académie de peinture et sculpture, invention de Mazarin en 1648 ; l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1664) & l’Académie des sciences (1666), fondées par Colbert ; puis l’Académie de musique, fondée la même année ; enfin l’Académie d’architecture, en 1671.

Le souffle, le son, le si, salive au bec. Inspire, expire le la, salive au bec. Une nuit au désert, à sec, avec au loin l’écho du mec assis le cul dans le sable encore tiède du jour pourtant déjà loin derrière, sous les toiles noires tendues percées de lumières blanches. Le soleil attendra, le seul œil verra ce que la bouche fait à l’oreille avec l’anche excitée par le vent du dedans. Lire la suite…

La vie moderne est une fable construite, vous garantissant une énorme collection d’images, conformément aux termes de l’émission permanente que vous regardez. Tout est en train de changer, depuis toujours, et votre vie, sans vous. Lire la suite…

« Les gens faibles sont les troupes légères de l’armée des méchants.

Ils font plus de mal que l’armée même : ils infestent et ils ravagent ».

Chamfort

Lire la suite…Obligé de rien, à part dormir de temps à autre, manger, entendre la douleur qui chante dans ma viande, j’observe la morne plaine des temps présents et j’y vois, sans longue-vue, les incendies allumés par des mains sans tête, j’y entends la clameur des discours vociférés par des bouches sans cervelle. Lire la suite…

En 1784, paraît en France un très curieux livre, intitulé Faustin, ou le siècle philosophique, sans mention d’auteur ni d’éditeur, imprimé à Amterdam. Barbier (II/438) l’attribue par erreur à Paul-Jean-Baptiste Doray de Longrais qui n’en est en fait que le traducteur. Lire la suite…

Octave roulait à vive allure. Pourtant il avait déjà bien vécu.

Octave Mirbeau dont l’oeuvre constitue, et c’est bien pour nous comme pour lui, un objet littéraire mal identifié, qui vient de loin, naquit en Normandie, ce qui n’est pas rien. Octave roulait à vive allure parce qu’il avait probablement un temps fou à rattraper, un temps perdu dans une enfance triste qui avança jusqu’à une jeunesse morne, la guerre, et la poussière de l’étude notariale.

Lâcher prise de courant alternatif

Pas sorti de l’auberge espagnole pour aller rejoindre la folle exquise assise sur la berge les pieds dans l’eau fraîche

Perdre la tête de lecture et pris la main dans le sac à foutre

Ne plus rien voir de l’air du temps de l’or dur scintillant qui perlait hier encore fondu à tes lèvres pompeuses

1993. C’était une brasserie, La Renaissance. Un quartier général où se retrouvait un état-major de haute volée, des experts en tout genre, certains bavards, d’autres plus taiseux. Ça refaisait le monde, enfin… Surtout, ça le défaisait. J’en étais. Il y avait de belles phrases, d’excellentes idées, de très bonnes intentions, des coups de génie.

Il ne faut pas grand-chose pour écrire, matériellement parlant, et le reste, qui ne se saisit pas entre les mains aussi aisément qu’une feuille morte portée par l’air, ne fait que passer par les membranes de l’être comme une pluie quantique. Je me retrouve avec des morceaux épars qu’il s’agirait d’assembler un tant soit peu afin de ne pas passer pour un singulier schizophrène. La corbeille à papier, c’est la limite de la turpitude. Les tiroirs qui renferment les papiers conservés, les dossiers numériques à l’écran sont sur la frontière opposée. Lire la suite…

Peut-être aurais-je dû éclairer le chemin d’une lanterne constante lorsque j’ai ici même donné à lire « La guerre », avec tous les spectres qui l’accompagnent et les ombres cauchemardesques que j’y associe, en renvoyant le lecteur attentif vers des scholies sans fin. Non pas ce qui se produit, mais ce qui est produit. Nous habitons des espaces et un temps où les nuances sont interdites – entendez : dites entre les lignes –, cernés d’ordonnances et d’injonctions. La guerre est ici, là, partout. Le silence n’existe pas. Lire la suite…

LE RÊVE & LE JOUR. Durant toute la nuit, j’avais traversé la guerre. Quelques courts réveils avaient ponctué le voyage, provoqués par la soif ou par un bruit isolé ayant déchiré la délicate enveloppe du rêve. Puis je replongeais dans le vacarme des luttes, la terreur du danger, le tumulte d’un désordre violent qui semblait irréversible ; ainsi trois ou quatre fois, à intervalles presque identiques. A l’aube, une fine lumière poussiéreuse, résidu d’étoiles et premier quart de soleil, commençait de pénétrer la chambre. Lire la suite…

Le texte présenté ici a été écrit dans la perspective de lectures croisées sur le thème du(des) théâtre(s) en lutte(s), effectuées au cours de la 3ème édition des « Estivales de l’Inventaire » (1), au Mans. Il contient des passages en italique : ce sont les citations brutes de textes dont les auteurs sont identifiés dans la colonne de droite en regard du texte concerné. Lire la suite…

La Logique ou l’art de penser fut publiée pour la première fois en 1662, à Paris, anonymement. Les auteurs en sont Antoine Arnauld et Pierre Nicole. Communément appelé La Logique de Port-Royal, cet ouvrage connut un vif succès. Régulièrement réédité, ce livre devint assez vite un manuel d’étude plus moderne et surtout plus digeste que les traditionnels ouvrages inspirés par la scolastique. Lire la suite…

En 1789, lors de la réunion des Etats-Généraux, seuls trois journaux dits politiques étaient légalement publiés à Paris : La Gazette de France, Le Mercure et Le Journal de Paris. Panckoucke (1) était propriétaire des deux premiers, mais Le Journal de Paris (éditeur : De Quillau) avait l’avantage, en ces temps déjà bien agités, d’être quotidien, et connaissait un succès croissant. Quand l’Assemblée fut proclamée, il y eut une déferlante de parutions, y compris quotidiennes. Lire la suite…

Là-bas, un rayon blanc annonçant un jour frais avait jailli sur l’horizon. Nous avions dormi dans un grand lit aux draps doux, nus, tout chauds d’amour, soûls d’un plaisir fou qui nous avait unis, moi dans toi.

Tu sortis fissa du paddock aussitôt ton iris au courant du jour naissant, dandinant ton cul jusqu’à l’huis qui donnait sur l’abondant jardin au million d’arums. Tu tournas l’opalin bouton pour ouvrir : un air pur, vif, s’immisça dans l’habitation, transportant un parfum marin qu’un fort sirocco avait mu jusqu’ici. Lire la suite…

Mirabeau ne participa pas à la célèbre séance du 4 août 1789, retenu ailleurs par des affaires familiales. Il prit acte de l’abolition des privilèges nobiliaires et des droits seigneuriaux. Néanmoins, il regretta que cela se fît dans une espèce de précipitation car il redoutait, qu’après-coup, certains reviennent sur ces dispositions radicales, établies si promptement, et qu’un mouvement éventuel de remords s’élevât au sein de l’Assemblée par crainte d’une future attaque en règle contre le principe de propriété. Lire la suite…

– Dix ans après sa prime édition (août 2003), L’Appel demeure d’actualité. Rafraîchissement en ces temps caniculaires. –

Lire ICI

« Le premier devoir de la presse est maintenant de miner toutes les bases de l’ordre politique établi ».

Karl Marx, Nouvelle Gazette rhénane (14 février 1849)

Après toutes les questions à point nommé, et la jeunesse jamais vécue, le jour se lève à peine. Il reste alors l’ombre, à attendre, le temps que la lumière qui va monter peu à peu nous dessine au sol en silhouette directe. Lisant nos relevés d’ambiances urbaines, nous constatons que les plaques tournantes n’existent plus, du moins celles que nous avions éprouvées il y a de cela à peine une décennie en arrière, du temps où il était encore envisageable, et surtout possible, d’attirer l’attention sur les failles béantes qui courent le long de cet édifice massif, hangar et vitrine, prison et supermarché, usine et bureau, dans lequel il est donc devenu parfaitement inutile de pénétrer pour y produire le moindre scandale. Lire la suite…

La dialectique est le seul système économique viable. C’est la véritable économie.

Renverser tout phénomène, tout événement qui vienne à se présenter, afin d’en saisir le sens primordial, c’est-à-dire son principe et son essence.

Le règne de l’étiquetage, de l’identification, de la mesure, est le vaste empire de signifiants strictement organisés au service de la séparation en mode cybernétique.

En profiter aussi.

Diffuser. Epandre. Lire la suite…

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

« Il faut désirer le retour du cothurne lacé autour des jambes nues. Aux premières sensationnelles, nous avons déjà admiré les sandales portées par des élégantes audacieuses. Rien ne sied mieux à la plastique d’aujourd’hui. Pourquoi scrupuleusement habiller le pied quand on dénude généreusement les gorges et hanches dans des robes molles et flottantes ? Dans les intérieurs modernes, le pied nu est charmant : le talon éclate comme une pomme d’orange sur les sombres tapis semés de coussins en avalanche, le pied nu seulement habillé d’un cercle d’or ou d’un anneau de jade vert comme une tige ou rose comme un fard. L’été, j’aimerais voir sur la plage, sous quelque légère robe fleurie, des cothurnes de cuir rouge ou vert serrés haut sur la jambe par un ruban et, à l’heure du bain, des sandales fauves. »

George Barbier pour la Gazette du Bon Ton, juillet…

Voir l’article original 288 mots de plus

Revenons à notre « Dictionnaire portatif de médecine » (d’anatomie, de chirurgie, de pharmacie, de chymie, d’histoire naturelle, de botanique et de physique, qui contient les termes de chaque Art, leur étymologie, leur définition & leur explication, tirés des meilleurs Auteurs ; avec un vocabulaire grec & un latin, à l’usage de ceux qui lisent les Auteurs anciens.). Nouvelle Edition, corrigée & augmentée. Par Jean-Fr. Lavoisien, ancien Chirurgien des Hôpitaux des Armées, & Maître en Chirurgie à Eu. A Paris, chez Théophile Barrois le jeune, Libraire, quai des Augustins, n° 18. – 1793 – Lire la suite…

Ceux qui m’entourent sont morts pour la plupart, certains depuis bien longtemps ; ils m’entourent et m’accompagnent, où que j’aille, quoi que je fasse, parfois ils parlent, parfois rien ne disent, mais leur présence accompagne souvent mes absences ou témoigne de ma solitude. Ce sont de grands taiseux qui me parlent en dedans, car ils ont écrit, quelques-uns énormément, d’autres à peine mais bien suffisamment, et je les ai lus. Permettez-moi de glisser la main doucement le long du dos de leurs livres et de trouver pour chacun une poignée de mots qui serait un portrait vif en deux ou trois traits. Je ne vais pas classer, pas choisir, je file au fil de l’eau, j’ouvre l’écluse de la mémoire, des images. Excusez les absents, et puis ici il est impossible de tous les convoquer, pas la place, et d’autres ne viendront pas, si discrets. Lire la suite…

Ceux qui m’entourent sont morts pour la plupart, certains depuis bien longtemps ; ils m’entourent et m’accompagnent, où que j’aille, quoi que je fasse, parfois ils parlent, parfois rien ne disent, mais leur présence accompagne souvent mes absences ou témoigne de ma solitude. Ce sont de grands taiseux qui me parlent en dedans, car ils ont écrit, quelques-uns énormément, d’autres à peine mais bien suffisamment, et je les ai lus. Permettez-moi de glisser la main doucement le long du dos de leurs livres et de trouver pour chacun une poignée de mots qui serait un portrait vif en deux ou trois traits. Je ne vais pas classer, pas choisir, je file au fil de l’eau, j’ouvre l’écluse de la mémoire, des images. Excusez les absents, et puis ici il est impossible de tous les convoquer, pas la place, et d’autres ne viendront pas, si discrets. Lire la suite…

C’est à la fac, aussi, que je pouvais apprécier certains brassages, d’individus, de langues et de cultures ; j’allais visiter des cours auxquels je n’étais pas inscrit pour y découvrir de nouveaux visages et de belles voix. Nous prolongions les rencontres au bistrot. Un professeur, dont j’ai oublié le nom, dispensait une approche originale de l’histoire de l’art. Il faisait son numéro, avec cette manière très particulière d’interpeller son auditoire, de poser les problématiques comme autant de tas de bûches sur l’estrade où il s’agitait, faisant des allées et venues rapides avec de grands gestes, son ombre jaillissant sur le grand écran blanc derrière lui où il projetait l’image des œuvres commentées. Lire la suite…

Le printemps.

Oui, je vois les arbres qui apparaissent comme pour dire le sort de la saison et son haleine de nuit revenant dans la vallée, mais aussi le sperme des autres que des femmes éprouvent, un manque d’intrigue trouvé ipso facto. Il est merveilleux de le voir se reconstituer, autant que d’essayer de passer pour un puzzle à distance ; j’aime cette organisation, je ne nie pas qu’il y ait cette aveuglante clarté brillante pure plus ouverte à nouveau, mais le Soleil ne sait jamais. Lire la suite…

Haïku #55

Et la main dévale,

car de la nuque à la chute,

est l’échine éprise.

Il était passé minuit et dans la faible lumière qui dénonce la nuit, mon index et mon œil suivaient les mots du Cantique des cantiques, et les sermons sur ceux-ci, par l’abbé Bernard de Clairvaux, dit Saint Bernard, l’incarnation du Verbe dans l’amour offert. Plus loin je trouvai une controverse sur la représentation divine (« Dispute subtile sur l’image ou le Verbe de Dieu, et sur l’âme qui est faite à l’image de Dieu. Erreur de Gilbert, évêque de Poitiers ») : Lire la suite…

« Qu’est-ce qu’un peuple ? », Alain Badiou, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Georges Didi-Huberman, Sadri Khiari, Jacques Rancière. La Fabrique Editions, 15 mars 2013, 124 pages, 12 €

La question, titre de cet ouvrage collectif, amène à considérer l’immense champ sémantique du mot peuple, et donc à pointer la difficulté d’en cerner la réalité polyvalente, que celle-ci soit abordée par la linguistique, l’histoire, la philologie, la philosophie, la sociologie, ou la politique. Les auteurs ici se rejoignent sur l’idée d’un peuple qui n’existerait pas, idée que Pierre Rosanvallon avait fondée en son concept de « peuple introuvable », le peuple étant généralement une construction élaborée par le discours dominant pour désigner une entité paradoxalement séparée, entité que le « peuple » lui-même a de grandes difficultés à identifier. Lire la suite…

J’aime beaucoup les dictionnaires. J’en possède un grand nombre.

Voici un article, qu’on s’étonne de trouver dans un « Dictionnaire portatif de médecine » (d’anatomie, de chirurgie, de pharmacie, de chymie, d’histoire naturelle, de botanique et de physique, qui contient les termes de chaque Art, leur étymologie, leur définition & leur explication, tirés des meilleurs Auteurs ; avec un vocabulaire grec & un latin, à l’usage de ceux qui lisent les Auteurs anciens.). Nouvelle Edition, corrigée & augmentée. Par Jean-Fr. Lavoisien, ancien Chirurgien des Hôpitaux des Armées, & Maître en Chirurgie à Eu. Lire la suite…

« Dans les mouvements que les machines exigent de ceux qui les font marcher, il y a déjà la brusquerie, l’insistance saccadée et la violence qui caractérisent les brutalités fascistes. S’il y a dépérissement de l’expérience acquise, la faute en revient pour une très large part au fait que les choses étant soumises à des impératifs purement utilitaires, leur forme exclut qu’on en fasse autre chose que de s’en servir ; il n’y est plus toléré le moindre superflu, ni dans la liberté des comportements ni dans l’autonomie des choses, or c’est ce superflu qui peut survivre comme un noyau d’expérience car il ne s’épuise pas dans l’instant de l’action ».

Theodor Adorno, Minima Moralia Lire la suite…

Monsieur,

Votre dernière réaction concernant la prochaine édition du dictionnaire Le Larousse, dans lequel nous trouverons une nouvelle définition du mariage, révèle parfaitement l’esprit étriqué qui habite votre petite tête, fâcheuse disposition mentale que vous partagez avec votre ami Wauquiez et d’autres spécimens politiques, soutenus par des hordes d’abrutis qui aiment, comme nous l’avons vu récemment, à « casser du pédé ». Lire la suite…

Les « affaires » constituent un réservoir dont le robinet est régulièrement ouvert, permettant au spectacle de se donner l’apparence de la transparence. C’est un mouvement perpétuel alimentant les fausses critiques et les discours de la désinformation, sans aucune conséquence réelle pour la stabilité du système mais plutôt utile à son fonctionnement, à l’image d’une soupape. Lire la suite…

Flocons furieux m’avaient mouillé et froidi, j’avais longtemps et longuement marché pour rejoindre ma douce complice. Mais sitôt arrivé à son huis, quand elle ouvrit et que je vis son minois illuminé, j’oubliai cette neige donc tant vécue que pour cette nymphe amie et m’essuyai-je, blanchi, dans les très vieux gais rets que pour voir en un tour périr tant de cristaux. Je dis gais car cette maille était multicolore et, malgré son usure, explosait de maintes et maintes teintes. Sur la manchette mauve de l’accotoir droit du fauteuil, un voltaire, je posai ma perruque, s’agissant de la sécher à la chaleur de l’âtre sis pas loin. Lire la suite…

Lire la suite…

L’acte de décès rédigé ce dimanche 18 août 1850 indique vingt-trois heures trente.

Un souffle de siècle abandonna la vie.

Il était rentré de Russie très malade, fatigué. Il abusait du café, il avait du chagrin. Respirer était devenu infernal, comme une asphyxie lente. Lire la suite…

BLANC

D’abord du ciel le blanc est descendu sous forme de flocons soufflés du nord et portés par des rafales horizontales, entravant les communications et les transports, et dans le même temps visuel est parvenu un autre blanc comme une vignette en série marquant la fonte médiatique des congères ; dehors derrière nos fenêtres la neige, dans les fenêtres des écrans multiconnectés le nouveau Voyageur Représentant Placier de la Jesus Company. Lire la suite…

Les individus dits politisés que je pouvais fréquenter quand j’avais vingt ans avaient jusqu’alors emprunté des chemins qui ne collaient jamais avec le mien. Encore une difficulté de langage, de phraséologie ; et je repérai l’anomalie que j’évoquais au chapitre précédent, à savoir un champ lexical réduit avec ses conséquences sur la communication de la pensée, des idées, en l’occurrence celles qui porteraient la critique. Lire la suite…

Le choix des armes avait été fait, disais-je. Les mots. Il restait à étudier le terrain et les manœuvres envisageables en considérant non seulement les lignes de front mais aussi les canaux multiples par lesquels circulent les discours du spectacle, les homélies du pouvoir, les réclames commerciales, les slogans politiques, les éditoriaux d’allégeance. Comment s’immiscer dans ces conduits, comment et où creuser la tranchée d’où l’ennemi sera observé et harcelé ? Etre sûr de l’arme, savoir parfaitement la manier et connaître non seulement les intentions de l’adversaire mais aussi ses manières : la cible, toujours, sera atteinte. Lire la suite…